Schwellenburg

[ Charakter | Artikel aus der TLZ von 1984 | aus dem „Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR“ ]

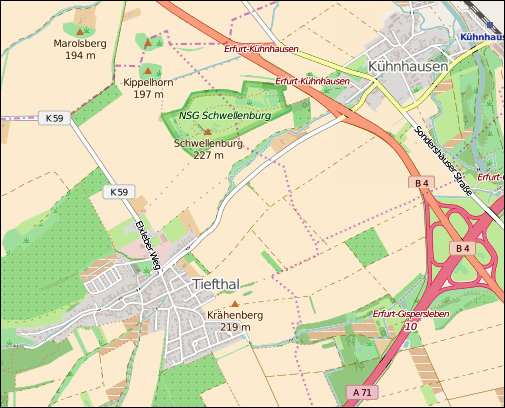

Lage der Schwellenburg

Charakter

Auf dem „Schwellenburg“ genannten Berg, hat nie eine Burg gestanden. Es handelt sich um einen Kalksteinhügel (227 m NN), der sich nordöstlich von Tiefthal 45 m über seine Umgebung erhebt und eine interessante Steppenvegetation hat, die in Mitteleuropa sehr selten ist. Im oberen Teil tritt Gipsgestein zutage, das aufgrund von Verkarstung kleine Höhlen gebildet hat. Durch Steinbrüche und den Weinanbau in vergangenen Jahrhunderten sind die charakteristischen Schwellen entstanden. Die Schwellenburg ist seit 1939 ein Naturschutzgebiet.

Das Gebiet gehört jeweils etwa zur Hälfte zu den Ortsteilen Kühnhausen und Tiefthal. Von Kühnhausen ist sie allerdings seit Jahrzehnten durch die vierspurige Trasse der Bundesstraße 4 getrennt. Östlich dieser Straße (direkt an Kühnhausen grenzend) befindet sich die sogenannte Kleine Schwellenburg, die aber nicht zum Naturschutzgebiet gehört.

Die Vegetation der Schwellenburg ist ein typisches Beispiel für Steppenvegetation. Der Boden ist durch die relativ geringen Niederschläge und den verkarsten Untergrund sehr trocken. Trotzdem kann sich die charakteristische Vegetation nur bei ständiger Beweidung durchsetzen. Von Frühjahr bis Herbst finden Sie deshalb auf wechselnden Flächen einen großen Ferch mit einer stattlichen Ziegenherde.

Man hat von der Schwellenburg einen guten Rundblick über das Geratal nördlich von Erfurt. Sie können die Schwellenburg sowohl von Tiefthal wie von Kühnhausen erwandern. Motorfahrzeuge sind natürlich im Naturschutzgebiet verboten. Bitte lassen Sie auch Ihr Fahrrad – wenn Sie damit unterwegs sind – am Rande stehen und entdecken Sie die Natur in Ruhe zu Fuß!

Naturkundliche Beschreibung der Schwellenburg

Artikel aus der Thüringischen Landeszeitung vom 13.10.1984

Weithin sichtbar erstreckt sich zwischen Kühnhausen und Tiefthal in Ost-West-Richtung der ziemlich kahle Hügel der Schwellenburg. Als größter von mehreren Härtlingsrücken, die das Keupergestein zwischen Witterda, Walschleben und Gispersleben aufbauen, steht er schon seit 1939 unter Naturschutz. Obwohl der markante Hügel seine Umgebung nur um 50 Meter überragt, zieht er doch die Blicke auf der F 4 vorbeifahrender Menschen regelrecht an. Dabei fallen jedem Betrachter sofort die namengebenden „Schwellen“ auf, jene hangparallelen Terrassen auf der Nord- und Südseite als Reste ehemaligen Weinberggeländes. Schon 1074 wurden in Tiefthal Weinberge urkundlich erwähnt, dazu gehörten zweifellos auch Anlagen auf der Schwellenburg. Erfurt war Im Mittelalter eine bekannte Weinstadt, und bis ins späte 16. Jahrhundert wurden auf günstigen Berghängen rings um die Stadt Rebstöcke kultiviert. Noch 1911 wurde auf dem Südhang der Schwellenburg eine Rebanlage erneuert, die, allerdings 1935 einging. Eine weitere Formgestaltung durch Menschenhand erhielt die Schwellenburg durch den Bergbau auf Gips als Baurohstoff. Gipsgestein ist ein wesentlicher Bestandteil der Keuperhügel westlich Kühnhausens. Praktisch der gesamte Gipfelbereich wurde in Form einer Gipsplatte im vergangenen Jahrhundert abgetragen, und heute bilden Reste des einstigen Gipstagebaus die Felsklippen, als höchsten Punkt des Hügels.

Die lückenlos über tausend Jahre verfolgbare Nutzungsgeschichte der Schwellenburg als Weinberg- und Bergbaugelände macht deutlich, daß dieses 14,8 Hektar große Naturschutzgebiet keinerlei, imaginäre „Urnatur“, tragen kann (das wäre im Erfurter Raum übrigens ein Laubmischwald), sondern daß die auf der Schwellenburg existierenden wärmeliebenden Pflanzen- und Tiergemeinschaften erst durch die landschaftsnutzende und -gestaltende Tätigkeit der menschlichen Gesellschaft verursacht bzw. gefördert wurden. Dieser Hügel Ist heute ein wertvoller Reliktstandort kontinentaler Hügelsteppenvegetation, die sich mit bzw. nach der geschilderten Landnutzung einstellte. Das spezifische Klima bei Kühnhausen (nur 480 mm Jahresniederschlag!) und der geologische Untergrund sind weitere natürliche Voraussetzungen für Flora und Fauna. Schon 1850 beschrieben namhafte Floristen beachtenswerte Pflanzen von den Hügeln bei Kühnhausen und Elxleben, teilten die Entomologen Interessante Insektenarten mit. Auch für geologische und bodenkundliche Studien war und ist das Naturschutzgebiet geeignet, obwohl das Gebiet vorrangig ein botanisches Schutzgebiet mit Dokumentationsfunktion Ist. Noch 1968 wurden über 270 verschiedene Wildpflanzen von hier ermittelt, darunter solche gegenwärtigen Raritäten wie Schopf-Träubel, Sommer-Adonis, Grüne Waldhyazinthe, Gelbe Sommerwurz, Schwarzes Bilsenkraut und Großes Windröschen. Leider sind einige typische Arten im stetigen Rückgang, so das Frühlings-Adonisröschen.

Die Pflege der Schwellenburg, dieser sommerwarmen naturnahen Steppeninsel inmitten der intensiven landwirtschaftlichen Nutzflächen, besteht vor allem in der periodischen Schafhaltung – allerdings nur im Winterhalbjahr (vom 1.10. bis 28.2.) – durch die LPG (P) Elxleben. Ohne die Entfernung der ständig heranwachsenden Biomasse würde der kahle Hügel sehr schnell im Gehölz ersticken, und die licht- und wärmeliebenden Steppenpflanzen wurden von selbst verschwinden. Zu starker Gehölzanflug, den die Schafe nicht verbeißen, wird deshalb von ehrenamtlichen Naturschutzhelfern mit Beil, Säge und Schere alle 5 bis 7 Jahre entfernt.

Reinhard Krause (Kreisnaturschutzbeaufttagter)

aus dem „Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik“

Band 4, Bezirke Erfurt, Suhl und Gera

Urania-Verlag Leipzig – Jena – Berlin 1974

K 45 Schwellenburg

Größe: 14,85 ha

Bezirk Erfurt, Kreis Erfurt-Land

Schutzanordnung: Verordnung des Regierungspräsidenten von Erfurt vom 29. Juni 1939

Die Schwellenburg liegt am Westrand der breiten Geraniederung nordwestlich Erfurt im agrarisch genutzten Thüringischen Keuperbecken. Das Keuperbecken ist der flachwellige Zentralraum der Mittelthüringischen Triaslandschaft zwischen Harz und Thüringer Wald.

Geologie und Morphologie: Die Schwellenburg ist ein isolierter Härtlingsrücken aus Keupergips im Mittleren, z. T. lößüberdeckten Keuper und erstreckt sich westlich der Orte Kühnhausen und Elxleben in herzynischer Streichrichtung. Inmitten der flachwelligen Ackerlandschaft treten solche Gipsrücken morphologisch markant hervor, obwohl die Schwellenburg als die höchste Kuppe mit 230 m NN die Geraniederung um nur 65 m überragt.

Ihre Oberflächenformen sind nicht überall natürlich, denn nach 1865 wurde hier Gips abgebaut (Mühlefeld 1865). Künstlich angelegte Terrassen, die früher dem Weinbau dienten, sind noch heute deutlich zu erkennen. Verwilderte Weinreben, ein alter Walnußbaum und Ruderalpflanzen finden sich als Zeugen aufgelassener Bewirtschaftung. In dem durchlässigen Gestein sind vielfach durch Auslaugung Karstformen (z. B. kleine Höhlen) entstanden, die zu Einsturztrichtern führten.

Das NSG liegt im Klimabezirk „Thüringer Becken“ innerhalb des leebeeinflußten Börde- und herzynischen Binnenlandklimas mit trockenwarmen, kontinentalen Zügen. Im Regenschatten des Thüringer Waldes, der Fahnerschen Höhen und des Harzes gelegen, empfängt es eine mittlere Jahresniederschlagssumme von nur 500 mm, deren Maximum mit fast 70 mm deutlich im Juli liegt. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 8,5°C mit einer mittleren Schwankung von wenig über 18 °C (Monatsmittel Juli: 17,1°C; Monatsmittel Januar: minus 0,9°C). Das Geländeklima bedingt wesentliche Abweichungen. Der Südhang ist auf Grund seiner Strahlungsexposition sehr warm und trocken.

Der flachgründige, skelettreiche Standort über hohlraumreichern, verkarstetem Gipsuntergrund ist äußerst wasserdurchlässig und neigt zur starken Austrocknung. Fehlende Oberflächen- und Grundwässer kennzeichnen den hydrologischen Charakter des abflußarmen Gebietes. Die mittlere jährliche Gebietsabflußhöhe liegt unter 80 mm, die entsprechenden Abflußspenden Mq liegen bei 2-3 l/s km².

Die Bodenverhältnisse sind wechselhaft. An den Hängen treten vom Rohboden bis zu einer Gips-Rendzina alle Ubergänge auf. Das Plateau zeigt ein A/C-Proffl mit sehr dunklem A-Horizont. An den Unterhängen findet man verhältnismäßig gut ausgebildete Löß-Schwarzerde.

Pflanzengeographisch zeigt das Gebiet ein ganz markantes Hervortreten kontinentaler Elemente, von denen Zierliches Hartheu (Hypericum elegans), Trifttragant (Astragalus danicus), Frühlingsadonisröschen (Adonis vernalis), Zottige Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) und Steppensalbei (Salvia nernorosa) genannt seien, zu denen als extrem xerophiles Laubmoos Tortula revolvens tritt, eine Art, die vor allem in den vorderasiatisehen Wüstensteppen verbreitet ist. Die submediterranen Arten treten dagegen im Vergleich zum mittleren Saaletal sehr zurück. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt die Bocksriemenzunge (Himantoglossum hircinum) dar, die für das Gebiet in alten Floren angegeben, aber später nicht mehr bestätigt worden ist. Ebenfalls mediterraner Herkunft sind die an offenen Standorten auftretenden Hornmohne (Glaucium flavum und Glaucium corniculatum). Je nach den Temperaturverhältnissen kann der Rote Hornmohn seine Blütenfarbe in gelb umwandeln, was dazu geführt hat, daß in der floristischen Literatur (Reinecke u. Diedicke 1902) von einem Bastard gesprochen wurde.

Die floristische Bedeutung der Schwellenburg findet u. a. ihren Niederschlag in auffallend zahlreichen, z. T. weit zurückreichenden Veröffentlichungen (Bradler 1936, 1938; Diedicke 1908; Josef 1957; Reichardt 1908, 1926; Reichardt u. Diedicke 1908; Schneider 1941; weitere bei Schlüter 1964).

In der Vegetation (Schlüter 1964) kommt der kontinentale Charakter des Gebietes besonders deutlich durch die offenen Steppengesellschaften mit ausgeprägt östlicher Herkunft und Verbreitung zum Ausdruck, die in Abhängigkeit von Exposition, Hangneigung und Boden sehr unterschiedlich ausgebildet sind. Der Südhang wird vor allem im unteren und mittleren Westteil, von der Schwingel-Haar-Federgras-Steppe (FestucoStipetum eapillatae) als dem Typ einer östlich-kontinentalen Grassteppe eingenommen. Neben dem die Physiognomie bestimmenden Haarfedergras (Stipa capillata) kommen hier Walliser Schwingel (Festuca valesiaca), Ohrlöffelleimkraut (Silene otites), Zottige Fahnenwicke (Oxytropis pilosa), Feldmannstreu (Eryngium campestre), Gemüsespargel (Asparagus officinalis) zusammen mit allgemein verbreiteten thermophilen Arten vor. Wesentlich lückiger und frei von Obergräsern ist die Walliser-Schwingel-Gesellschaft (Festueetum valesiacae), die an flachgründigen Stellen vor allem des Westteiles verbreitet ist und hier als Pioniervegetation der offenen, kahlen Bunttone bedeutungsvoll ist. Als wichtigste Arten sind neben dein Walliser Schwingel (Festuca valesiaca) das Sandfingerkraut (Potentilla arenaria) und das Bergsteinkraut (Alyssum niontanurn) hervorzuheben. Unter gemäßigteren lokalldimatischen Bedingungen gedeiht Adonisröschen-Fiederzwenkenrasen (Adonido-Brachypodietum), der vom Nordhang auch etwas auf das Plateau übergreift. Neben der Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) als dominantem Gras sind Frühlingsadonisrüschen (Adonis vernalis) und Zierliches Hartheu (Hypericum elegans) als charakteristisch hervorzuheben.

Im oberen Teil des Nordhanges ragen einige waagerecht liegende Gipfelfelsplatten hervor, auf deren nacktem, kaum angewittertem Gestein die bunte Erdflechtengesellschaft als Pioniervegetation vorkommt mit den Krustenflechten Fulgensia julgens, Fulgensia braeteata, Psora decipiens, Lecanora lentigera und Toninia coeruleo-nigricans und den Moosen Hypnum lacunosum, Syntrichia ruralis und Encalypta vulgaris. Diese Standorte zeigen eine interessante Vegetationszonierung: Auf die Flechtengesellschaft folgt die Walliser-Schwingel-Flur und darauf Fiederzwenkenrasen entsprechend der Zunahme der Gründigkeit des Bodens. Das Plateau wird von einem bunten, eng verzahnten Vegetationsmosaik eingenommen, in dem eine verarnite und kontinental beeinflußte Trespen-Trockenwiese mit der Aufrechten Trespe (Bromus erectus) vorherrscht. Bemerkenswert ist hier der recht zahlreich vorkommende Trifttragant (Astragalus danicus) als kontinentale Trennart.

im Orignal:

Von der Fauna wurden die Heuschrecken und Zikaden näher untersucht. Der xerophile Chorthippus mollis (Charp.) dominiert bei weitern unter den Heuschrecken. Die weitaus häufigste Zikade ist Psammotettix helvolus (Kbm.). Bemerkenswerte xerophile Arten sind ferner Aluirodelphax aubei (Perr.), Neophilaentis infumatus Hpt., Moeydiopsis longieazida Rern. und Paluda vitripennis (FI.). Praganus hofferi Dlab. hat hier seinen einzigen bekannten Fundort in Mitteleuropa und den nördlichsten überhaupt. Der Diplopode Chrotnatojulus unilineatus (C. L. Koch) als xerothermophile Art tritt ebenfalls auf.

korrigierte Fassung von Sebastian Schuch (Universität Göttingen) 2009:

Von der Fauna wurden die Heuschrecken und Zikaden näher untersucht. Der xerophile Chorthippus mollis (Charp.) dominiert bei weitern unter den Heuschrecken. Die weitaus häufigste Zikade ist Psammotettix helvolus (Kbm.). Bemerkenswerte xerophile Arten sind ferner Muirodelphax aubei (Perr.), Neophilaenus infumatus Hpt., Mocydiopsis longicauda Rern. und Rhopalopyx vitripennis (FI.). Praganus hofferi Dlab. hat hier seinen einzigen bekannten Fundort in Mitteleuropa und den nördlichsten überhaupt. Der Diplopode Chrotnatojulus unilineatus (C. L. Koch) als xerothermophile Art tritt ebenfalls auf.

Wissenschaftliche Aufgabenstellung:

- Dokumentation der charakteristischen Hügel-Steppengesellschaften des kontinentalen Thüringer Beckens in ihrer Standortsabhängigkeit

- Die Pflanzengesellschaften der Schwellenburg haben großen vegetationsgeschichtlichen Wert und bilden eine wichtige Grundlage zur Bearbeitung der Frage natürlicher primärer und anthropogen bedingter sekundärer Waldfeindlichkeit entsprechender Standorte

- Okologisch-biogeographische Untersuchungen der kontinentalen Hügel-Steppengesellschaften im Vergleich mit stärker subniediterranen Gesellschaften in der DDR

- Untersuchung der Tierwelt, insbesondere der Insektenfauna, in ihrer Abhängigkeit von Standort und Vegetation

Literatur:

- E. Bradler: Alte und neue Funde auf der Schwellenburg bei Kühnhausen, Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. 43 (1936), 13

- E. Bradler: Schwellenburg und „Ödländer“ Nordthüringens, Thür. Erzieher 6 (1938), 120-124

- H. Diedicke: Die Schwellenburg bei Erfurt, Thür. Warte 4 (1908), 499-504

- W. Josef: Das Naturschutzgebiet Schwellenburg, Das Erfurter Rad (1957), H.4, 20-21

- J.G. Mühlefeld, Die Schwellenburg bei Erfurt, Österr. Bot. Z. 15 (1865), 261-266

- A. Reichardt: Die Schwellenburg bei Erfurt, Thür. Warte 4 (1908), 411-417

- A. Reichardt: Wie entstand die Steppenflora auf der Schwellenburg?, Heimatschutz, Landesver. Reg. Bez. Erfurt (1926), Mitt. H. 5, 26

- A. Reichardt und H. Diedicke: Die Schwellenburg bei Erfurt, Thür. Hausfreund, Erfurt 1908, Nr. 16/17

- K.L. Reinecke und H. Diedicke: Berichte über Neufunde, Mitt. Thür. Bot. N. F. 17 (1902), 124

- H. Schlüter: Das Naturschutzgebiet „Schwellenburg“ bei Kühnhausen, ein wertvoller Fundort kontinentaler Steppenvegetation im Thüringer Becken, Landschaftspfl. u. Naturschutz Thür. 1 (1964), 2, 22-29

- Th. Schneider: Zur Flechtenflora der Schwellenburg, Mitt. Thür. Bot. N. F. 47 (1941), 140-150

[ Seitenanfang ]